昭和の時代、日本各地に存在した「喫茶店」は、コーヒーを飲みながら落ち着ける空間として多くの人々に愛されていた。

しかし、現代では「カフェ」が主流となり、喫茶店は次第に数を減らしている。

なぜ私たちのコーヒー文化はここまで大きく変化したのか。

この記事では、昭和の喫茶店と現代のカフェの違いを徹底比較しながら、カフェ文化の台頭によって変わった私たちのライフスタイルを紐解いていく。

- 昭和の喫茶店ブームとその背景

- 喫茶店とカフェ、それぞれの空間や提供スタイルの違い

- カフェ文化が拡大した理由と影響

- 再評価される喫茶店とその未来

喫茶店文化の誕生とその魅力

昭和の時代、日本の街角には数多くの喫茶店が軒を連ねていた。

静かにコーヒーを楽しむ大人たち、新聞を広げる常連客、そして深い談笑にふける学生たち。

それぞれの喫茶店には独自の空気があり、訪れる人々の時間を包み込んでいた。

この文化はどのようにして生まれ、なぜ多くの人々に支持されたのか。

まずは、喫茶店ブームの背景から探っていこう。

昭和の喫茶店ブーム

昭和時代、日本では喫茶店が爆発的に増加した。

特に1960〜70年代には全国各地に個性的な喫茶店が誕生し、独自の文化を築いていった。

では、なぜ喫茶店はこれほどまでに支持されたのか?

- 【都市化の進展と新しいライフスタイル】

- 高度経済成長により都市部にオフィスや大学が増え、人々が長時間滞在できる場所を求めた

- 【社交の場としての機能】

- 喫茶店は単なる飲食店ではなく、仕事の打ち合わせ、デート、読書など多目的に利用された

- 【独特のメニューとコーヒー文化の確立】

- モーニングセットやナポリタンなど、喫茶店ならではの食文化が広がった

- モーニングセットやナポリタンなど、喫茶店ならではの食文化が広がった

特に名古屋では「モーニング文化」が根付いた。

コーヒー1杯の値段でトーストや卵がついてくるサービスは、現在でも多くの人に親しまれている。

喫茶店ならではの特徴

喫茶店の魅力は、単なるコーヒー提供の場ではなかった。

独自の空間づくりと、そこで生まれる人間関係が、喫茶店文化の深みを作り上げた。

- 【レトロな内装と落ち着いた空間】

- 木製の椅子やテーブル、赤いビロードのソファ、アンティークな照明が独特の雰囲気を醸し出していた

- 【常連客との交流】

- 店主や常連客同士の距離が近く、家族のような関係が築かれることも多かった

- 【ゆったりとした時間の流れ】

- 「急がない」「せかさない」空気感が、仕事や日常の喧騒から離れたい人々を惹きつけた

- 【個性的なサービス】

- コーヒーを出すだけでなく、店ごとに特色あるメニューや、こだわりのブレンドが楽しめた

- コーヒーを出すだけでなく、店ごとに特色あるメニューや、こだわりのブレンドが楽しめた

このような特徴を持つ喫茶店は、一度訪れると何度でも足を運びたくなるような魅力を持っていた。

現代のカフェにはない「昭和のゆとり」を求めて、今でも昔ながらの喫茶店を探す人は多い。

カフェ文化の台頭と拡大

時代が進むにつれて、喫茶店文化は徐々に姿を変えていった。

特に2000年代以降、カフェ文化が急速に広まり、人々のコーヒーの楽しみ方にも変化が生まれた。

なぜ喫茶店は減少し、カフェが主流となったのか?

ここでは、カフェブームの到来とその影響について見ていこう。

カフェブームの到来

2000年代に入ると、日本でもスターバックスやタリーズといった外資系カフェチェーンが急成長した。

それに伴い、カフェ文化が若者を中心に広がり、喫茶店とは異なるスタイルが定着していった。

では、カフェブームが起こった背景にはどのような要因があったのか?

- 【ライフスタイルの変化】

- 仕事や勉強をしながらコーヒーを楽しむスタイルが浸透した

- 【カジュアルな空間の提供】

- 喫茶店の落ち着いた雰囲気とは異なり、開放的で気軽に入れるデザインが主流になった

- 【テイクアウト文化の普及】

- 持ち帰りが可能なコーヒーが広まり、移動しながら楽しむスタイルが一般化した

- 【サードウェーブコーヒーの影響】

- コーヒー豆の品質や淹れ方にこだわる新たな流れが生まれた

- コーヒー豆の品質や淹れ方にこだわる新たな流れが生まれた

特にサードウェーブコーヒーの台頭は、カフェの在り方を大きく変えた。

一杯のコーヒーに込められたストーリーや、生産地へのこだわりが重要視されるようになり、スペシャルティコーヒーを提供するカフェが増えていった。

喫茶店からカフェへの変化

喫茶店文化が衰退し、カフェ文化が根付いた理由は単に時代の流れだけではない。

カフェが喫茶店と異なる価値を提供したことが、大きな要因となった。

- 【店舗デザインの違い】

- 喫茶店は木造やレトロな内装が多かったが、カフェはシンプルでモダンなデザインが主流

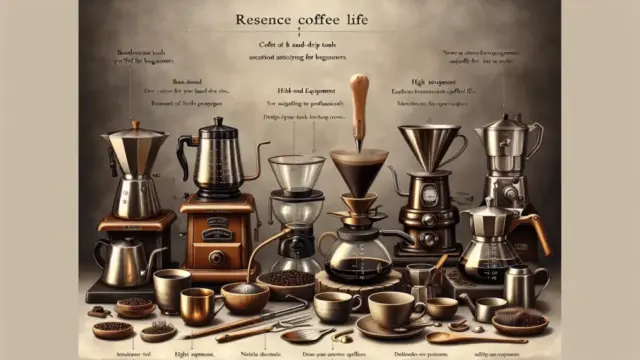

- 【セルフサービスの普及】

- 喫茶店はフルサービスが基本だったが、カフェは注文カウンターでの支払い・受け取り方式に変わった

- 【SNS時代に適応】

- 映える内装やラテアートが人気を集め、カフェ巡りが一つのライフスタイルとなった

- 【営業時間の変化】

- 喫茶店は昼間営業が多かったが、カフェは夜遅くまで開いている店舗も増え、利便性が向上

- 喫茶店は昼間営業が多かったが、カフェは夜遅くまで開いている店舗も増え、利便性が向上

特にSNSの影響は大きく、インスタグラムなどで「おしゃれなカフェ」として話題になる店が急増した。

この流れに乗り、各地で個性的なコンセプトカフェも誕生し、カフェ文化の広がりを後押しした。

喫茶店とカフェ、それぞれの魅力と未来

カフェ文化が主流となる中で、喫茶店は衰退してしまうのか?

そうとは言い切れない。

近年、喫茶店は再評価され、新たな価値を見出されつつある。

一方で、カフェも持続可能性や技術の進化を取り入れながら、次のステージへ進もうとしている。

ここでは、喫茶店とカフェの未来について考えていこう。

喫茶店の再評価と復活の兆し

喫茶店が見直されている理由のひとつに「懐かしさ」への回帰がある。

若い世代が昭和レトロを求める流れとともに、喫茶店ならではの独特な空間が再び脚光を浴びている。

- 【昭和レトロブームの影響】

- レトロな喫茶店の内装や雰囲気が「映える」として若者に人気

- 【チェーン店にはない温かみ】

- 店主が淹れる一杯のコーヒーや、常連客との温かい交流が魅力

- 【ゆったりとした時間の価値】

- スマホ社会の中で、喫茶店の「静けさ」や「余白の時間」が求められている

- スマホ社会の中で、喫茶店の「静けさ」や「余白の時間」が求められている

また、個人経営の喫茶店が生き残るために、独自の工夫を凝らしている店も増えている。

個人経営の喫茶店が生き残るための戦略

喫茶店の復活には、新たな試みも必要だ。

ただ懐かしさを売りにするだけでなく、現代のライフスタイルに適応することで、次世代の喫茶店として生き残る可能性が高まる。

- 【コンセプトの明確化】

- 「昭和レトロ」「静かに読書ができる店」「こだわりのネルドリップ専門店」など、特徴を強調

- 【SNSでの発信】

- 若者を取り込むため、レトロな雰囲気を活かしたインスタグラム戦略が有効

- 【コーヒーの品質向上】

- 昔ながらの味を守りつつ、スペシャルティコーヒーを取り入れる工夫

- 【フードメニューの充実】

- 名物ナポリタンやプリンなど、喫茶店らしいメニューの強化

- 名物ナポリタンやプリンなど、喫茶店らしいメニューの強化

このように、喫茶店は単なる「懐かしさ」だけではなく、新しい魅力を生み出すことで、再び注目を集めている。

カフェ文化のこれから

一方、カフェも進化を続けている。

持続可能性やテクノロジーを取り入れ、次の時代に向けた変化が起こっている。

- 【エシカルなカフェの増加】

- フェアトレードコーヒーの採用や、環境に配慮した取り組みを行うカフェが増えている

- 【テクノロジーとの融合】

- AIによるコーヒーの抽出技術や、モバイルオーダーシステムの導入が進む

- 【新しいコーヒー体験の提供】

- コーヒーのテイスティングイベントや、ワークショップを開催するカフェが増加

- コーヒーのテイスティングイベントや、ワークショップを開催するカフェが増加

また、カフェは人々の「第三の居場所」としての役割を強めている。

家でも職場でもない、自分の時間を楽しめる場所として、さらに進化していくだろう。

まとめ

喫茶店からカフェへと移り変わる中で、コーヒー文化は多様化し、新たな価値を生み出してきた。

昭和の喫茶店が持つ温かみや独自の空間は、今もなお多くの人々を魅了している。

一方で、カフェは現代のライフスタイルに合わせた利便性や、新たな体験を提供し続けている。

それぞれの良さを知ることで、コーヒーを楽しむ時間がより豊かになるはずだ。

- 【喫茶店の魅力】

- 店主との温かい交流やレトロな雰囲気

- 一杯のコーヒーに込められたこだわり

- 静かでゆったりとした時間の流れ

- 【カフェの魅力】

- モダンなデザインと開放的な空間

- 仕事や勉強にも適した利便性

- SNS映えするラテアートや新しいコーヒースタイル

- 【未来のコーヒー文化】

- 喫茶店の復活と進化するカフェの共存

- 持続可能性を考えたコーヒーの提供

- テクノロジーと融合した新しい体験の創出

あなたにとって、最高の一杯を楽しめる場所はどこだろうか?

ぜひ、あなたの好きな喫茶店やカフェの思い出、こだわりのコーヒースポットについてコメントで教えてほしい。

Comment