もし日本にコーヒーが伝わっていなかったら、私たちの暮らしはどのように変わっていただろうか?

現代の日本では、カフェでのひとときや、自宅でのリラックスタイムにコーヒーを楽しむのが当たり前の光景となっている。

だが、その文化が根付くまでには長い歴史と多くの変遷があった。

コーヒーはどのようにして日本へ伝わり、そしてどのように受け入れられていったのか?

江戸時代にオランダ人によってもたらされた異国の飲み物が、時を経て日本の暮らしに溶け込んでいく過程を辿ることで、私たちの身近にあるコーヒーの価値がより深く理解できるはずだ。

本記事では、日本におけるコーヒーの伝来から普及の歴史、そして現代のコーヒー文化の特徴までを詳しく解説する。

- 日本にコーヒーが最初に伝わった時代と背景

- 江戸時代の人々がコーヒーをどう受け止めたのか

- 明治時代の近代化とコーヒーの普及の関係

- 喫茶店文化が日本のコーヒー消費をどう変えたか

- 現代の日本における独自のコーヒースタイルとその魅力

日本にコーヒーが伝わった歴史

コーヒーが日本に初めて伝わったのはいつなのか?

現代の日本では、コンビニやカフェで手軽にコーヒーを楽しむことができるが、この文化が根付くまでには長い歴史がある。

最初は異国の珍しい飲み物として限られた人々の間で楽しまれていたコーヒーが、どのように日本社会に広がっていったのか、その流れを見ていこう。

最初のコーヒー伝来と江戸時代の受容

コーヒーが日本に初めて伝わったのは江戸時代のことだ。

当時、日本は鎖国政策をとっており、海外との交流は長崎の出島に限られていた。

この出島に居住していたオランダ商人たちが、日本にコーヒーを持ち込んだ最初の存在だった。

しかし、コーヒーがすぐに広まったわけではない。

その理由として、以下の点が挙げられる。

- 【味への違和感】

当時の日本人には、コーヒーの苦味が馴染みのないものだった - 【飲み方の違い】

日本茶が主流だったため、煎じる文化がなかったコーヒーは特異な存在だった - 【入手困難】

海外との貿易が限られており、一般の人が手にする機会はほぼなかった

それでも、一部の好奇心旺盛な知識人や役人は、オランダ商人を通じてコーヒーを試し、その風味や覚醒作用に関心を示した。

しかし、この時点ではまだ「特別な飲み物」であり、日本社会に浸透するには至らなかった。

明治時代の近代化とコーヒーの普及

時代が進み、明治維新が起こると日本は急速に西洋化していった。

これに伴い、コーヒーも「文明開化の象徴」として注目されるようになった。

明治時代のコーヒー普及の背景には、次のような要因があった。

- 【西洋文化への憧れ】

西洋のライフスタイルが広まり、コーヒーが「モダンな飲み物」として注目される - 【カフェの誕生】

1878年、日本初の喫茶店「可否茶館」が東京に開業し、一般の人々もコーヒーを楽しめるようになった - 【貿易の拡大】

開国によって海外からのコーヒー輸入が増加し、価格が下がり始めた

特に、東京の「可否茶館」は、コーヒーを日本に定着させる大きな役割を果たした。

ここでは、単なる飲み物としてではなく、知識人や文化人が集まる場としての機能も担い、コーヒーが「思索や交流を深める飲み物」として認識されるようになった。

この頃から、コーヒーは次第に「一部の富裕層だけのもの」ではなくなり、庶民の間にも広がり始めた。

それでも、まだ一般的な飲み物というよりは、特別な場面で楽しむ贅沢な嗜好品という位置づけだった。

日本でコーヒーが定着した理由

コーヒーが日本に伝わってから、どのようにして一般の人々に広がっていったのか?

明治時代に西洋文化とともにコーヒーが導入されたものの、最初は限られた人々が楽しむ嗜好品だった。

しかし、大正時代から昭和にかけて、コーヒーは次第に庶民の生活に根付き、日本独自の喫茶店文化が形成されていった。

ここでは、喫茶店文化の誕生と、コーヒーが日常の飲み物となるまでの過程を見ていく。

喫茶店文化の誕生と庶民のコーヒー習慣

日本における喫茶店の起源は、明治時代に遡る。

しかし、本格的に広まったのは大正時代から昭和初期にかけてだった。

この時期、都市部を中心に次々と喫茶店が誕生し、コーヒーは上流階級だけでなく庶民にも親しまれるようになった。

喫茶店文化が広がった背景には、以下の要因がある。

- 【都市化の進展】

人々が集まる場としての喫茶店の需要が高まった - 【洋食文化の普及】

西洋風の食事が定着し、コーヒーがその一部となった - 【カフェー文化の影響】

欧米のカフェスタイルを取り入れたモダンな喫茶店が流行した - 【サラリーマン文化の形成】

仕事の合間や商談の場として、コーヒーが欠かせない存在になった

この時代の喫茶店は、単なる飲食の場ではなく、文化人や作家、政治家が集い、議論を交わす場所としても機能した。

「純喫茶」と呼ばれるクラシカルな喫茶店が登場し、独特の日本的なカフェ文化が形成されていった。

コーヒー消費量の増加と家庭への浸透

昭和に入ると、日本人のコーヒー消費量はさらに増加した。

この背景には、インスタントコーヒーの普及や、コーヒーが日常の飲み物として定着していったことがある。

特に戦後の経済成長期には、コーヒーがより手軽に楽しめるようになり、家庭でも飲まれる機会が増えた。

コーヒーが一般家庭に広がった要因として、以下の点が挙げられる。

- 【インスタントコーヒーの登場】

手軽に淹れられるコーヒーが一般家庭に普及した - 【コーヒーショップの増加】

コーヒー豆や粉を販売する専門店が増え、自宅でのコーヒー文化が根付いた - 【喫茶店の多様化】

洋風のカフェだけでなく、和風喫茶やモダンなコーヒーショップが生まれた - 【コーヒーの大衆化】

コンビニやファミリーレストランでも手軽に飲めるようになった

この頃から、コーヒーは「特別な嗜好品」ではなく、「日常的な飲み物」へと変化していった。

朝の一杯、仕事中のリフレッシュ、夜のリラックスタイムなど、日本人の生活のあらゆる場面でコーヒーが楽しまれるようになったのだ。

現代の日本におけるコーヒー文化

日本におけるコーヒー文化は、単なる飲み物としての存在を超えている。

昭和の時代に庶民の飲み物として定着したコーヒーは、21世紀に入りさらに進化を遂げた。

サードウェーブコーヒーの影響を受け、品質や産地にこだわる消費者が増え、スペシャルティコーヒーの市場も拡大している。

また、日本独自のコーヒースタイルが確立され、世界からも注目される存在となった。

サードウェーブの影響とスペシャルティコーヒー

サードウェーブコーヒーとは、「コーヒーをワインのように楽しむ文化」のことを指す。

産地や品種、焙煎方法、抽出技術にこだわり、一杯のコーヒーの個性を重視する動きだ。

この流れは2000年代にアメリカで始まり、日本にも大きな影響を与えた。

サードウェーブの影響で、日本のコーヒー市場に次のような変化が見られるようになった。

- 【スペシャルティコーヒーの普及】

品質の高い豆を扱う専門店が増え、消費者の意識も変化した - 【バリスタ文化の発展】

ハンドドリップやラテアートの技術を持つバリスタが注目されるようになった - 【サステナビリティの意識向上】

フェアトレードやオーガニック認証のコーヒーが支持されるようになった - 【カフェの多様化】

個性を重視したカフェが増え、店ごとのこだわりが際立つようになった

日本では、コーヒーに対する繊細なこだわりがあり、サードウェーブの流れを独自に昇華している。

世界的に有名な日本のコーヒーチェーンやロースタリーも誕生し、国内外で評価を受けている。

日本独自のコーヒースタイルとその魅力

日本のコーヒー文化は、海外からの影響を受けながらも独自のスタイルを築いてきた。

特に、職人技を大切にする日本人の気質が、コーヒーの淹れ方や提供方法に色濃く表れている。

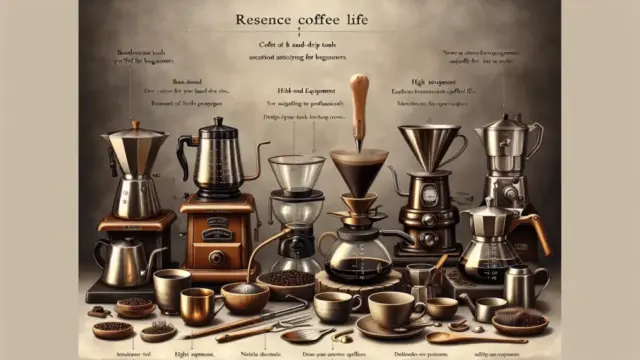

日本独自のコーヒースタイルには、次のような特徴がある。

- 【喫茶店文化の継承】

昭和時代から続く純喫茶文化は、現在も根強く支持されている - 【ネルドリップのこだわり】

細かい調整が可能なネルドリップを用いた抽出方法が受け継がれている - 【コンビニコーヒーの進化】

手軽でありながら高品質なコンビニコーヒーが普及し、日常に浸透している - 【デザイン性の高いカフェ】

インテリアや食器、サービスにこだわったカフェが増え、空間そのものが価値となっている

また、日本ならではのコーヒー文化として、「缶コーヒー」も挙げられる。

自動販売機で気軽に買える缶コーヒーは、日本独自の発展を遂げたコーヒー文化のひとつであり、海外からも注目されている。

まとめ

日本におけるコーヒーの歴史は、単なる飲み物の普及を超え、文化の変遷やライフスタイルの変化と深く結びついている。

江戸時代にオランダ商人によってもたらされたコーヒーは、明治時代の西洋化とともに広まり、大正・昭和期には喫茶店文化を生み出した。

そして現代では、サードウェーブの影響を受けながら、日本独自のこだわりを持つコーヒースタイルへと進化を遂げている。

日本のコーヒー文化は、伝統と革新が共存するユニークなものだ。

昔ながらの純喫茶、最先端のスペシャルティコーヒー、気軽に楽しめるコンビニコーヒー。

それぞれに魅力があり、私たちの日常に溶け込んでいる。

あなたはどんなコーヒースタイルが好きですか?

お気に入りのコーヒーの楽しみ方や、日本のコーヒー文化について感じたことを、ぜひコメントで教えてください!

Comment