コーヒーは今や世界中で愛される飲み物だが、その歴史をたどると意外な事実が浮かび上がる。

特に南米でのコーヒー栽培が始まった経緯は、多くの人にとって興味深い話題だろう。

最初にコーヒーが南米に持ち込まれた背景には、ヨーロッパの植民地政策や貿易の発展が大きく関係している。

さらに、南米の地理的特徴がコーヒー栽培に理想的な環境を提供し、この地域が世界有数の生産地へと発展するきっかけとなった。

この記事では、南米でのコーヒー栽培の始まりから、現在に至るまでの歴史と影響を詳しく解説する。

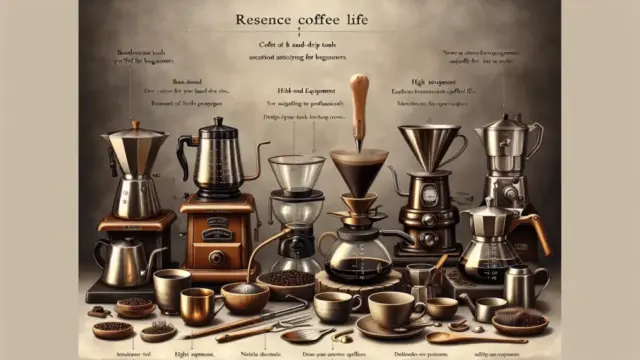

- コーヒーが南米に伝わった歴史とその背景

- 南米の気候と土壌がコーヒー栽培に適していた理由

- ブラジルやコロンビアなど主要国のコーヒー産業の発展

- コーヒーが南米の経済と社会に与えた影響

- 持続可能なコーヒー生産に向けた現代の取り組み

南米でのコーヒー栽培の始まりと背景

南米におけるコーヒー栽培の歴史は、単なる農業の発展ではなく、世界の経済や文化にも影響を与えた重要な出来事だった。

この地域が世界有数のコーヒー生産地となるまでには、ヨーロッパの植民地政策や気候的要因など、さまざまな要素が絡み合っている。

ここでは、南米にコーヒーがどのようにして伝わり、なぜこの地での栽培が発展したのかを詳しく掘り下げていく。

コーヒーが南米に伝わった経緯

コーヒーが南米に持ち込まれたのは18世紀初頭。

当時、ヨーロッパの植民地政策の一環として、経済的に有望な作物としてコーヒーが注目されていた。

フランスやポルトガル、スペインといった国々が南米の地に目をつけ、持ち込んだことが始まりとされる。

特にブラジルとフランス領ギアナを経由して、南米全土へと広がっていった。

初めてコーヒーが持ち込まれた国とその背景

南米で最初にコーヒーの苗木が植えられたのは、フランス領ギアナとされている。

1720年代にフランスから苗木が運ばれたことで、この地での栽培が始まった。

しかし、本格的にコーヒーが広がったのは、その後のブラジルでの大規模栽培が始まってからだった。

ポルトガルが統治していたブラジルでは、コーヒーを経済の柱として育てる戦略が取られた。

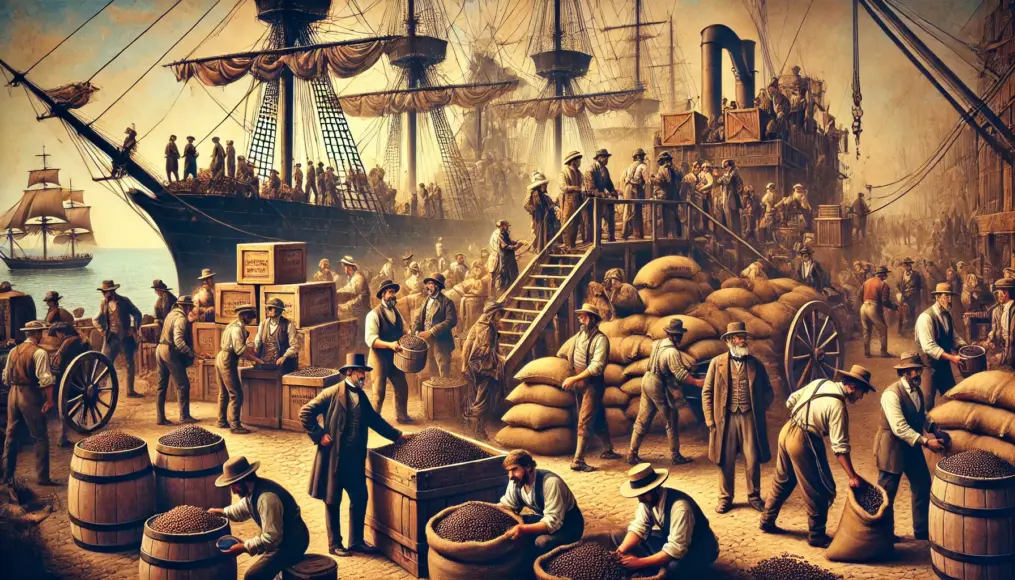

ヨーロッパの植民地政策とコーヒー栽培の関係

南米でのコーヒー栽培の発展には、ヨーロッパの植民地政策が大きく関係していた。

フランスやポルトガル、スペインなどの植民地では、砂糖やタバコと並んでコーヒーが主要な輸出作物となっていった。

特にブラジルでは、奴隷制度のもとでの大規模プランテーションが発展し、19世紀には世界最大のコーヒー生産国となった。

この時期の南米の経済発展は、コーヒー産業によって大きく支えられていたのだ。

気候と地理がもたらした栽培適地

コーヒーの栽培には、適度な気温と降水量、そして肥沃な土壌が必要とされる。

南米は赤道に近く、高度がある地域が多いため、コーヒー栽培に適した環境が自然と整っていた。

この気候条件が、後のブラジル、コロンビア、ペルーといったコーヒー大国を生み出す要因となった。

とくに高地栽培されるアラビカ種は、南米の地形と相性が良かった。

赤道付近の温暖な気候と高地の組み合わせ

赤道付近に位置する南米では、標高の高い地域でのコーヒー栽培が主流となった。

標高が1000メートル以上の地域では昼夜の寒暖差が激しく、コーヒー豆の甘みと酸味のバランスが取れたものが育つ。

こうした環境が、南米のコーヒーを特徴づける重要な要素となった。

そのため、多くの国で高地農園が発展し、品質の高いコーヒーが生産されるようになった。

南米の土壌がコーヒーに適していた理由

南米には火山性土壌が広がる地域が多く、コーヒーの栽培に適したミネラル豊富な土壌があった。

特にコロンビアやエクアドル、ペルーの高地では、火山灰による栄養豊富な土壌が形成されていた。

これにより、栽培されるコーヒー豆の風味が豊かになり、世界的に評価されるようになった。

また、雨季と乾季がはっきりしているため、収穫のタイミングを調整しやすい点も栽培に適していた。

南米主要国でのコーヒー栽培の発展

南米のコーヒー産業は、各国の歴史や経済と密接に関わりながら発展してきた。

特にブラジル、コロンビア、ペルーは、コーヒー栽培の中心地として成長し、それぞれ独自の生産スタイルを築いている。

これらの国々がどのようにコーヒー産業を発展させ、世界的な生産地へと成長してきたのかを詳しく見ていこう。

コーヒーの生産規模や市場戦略は国ごとに異なり、歴史的背景が影響を与えている。

ブラジルが世界最大のコーヒー生産国となるまで

ブラジルのコーヒー産業は、18世紀にポルトガルの統治下で本格的に始まった。

当初は小規模な栽培にとどまっていたが、やがて広大な土地を活かした大規模農園へと発展した。

19世紀に入ると、ブラジルは世界最大のコーヒー輸出国となり、国の経済の柱となった。

コーヒーの需要が急増する中で、生産体制の整備と輸出の強化が進められた。

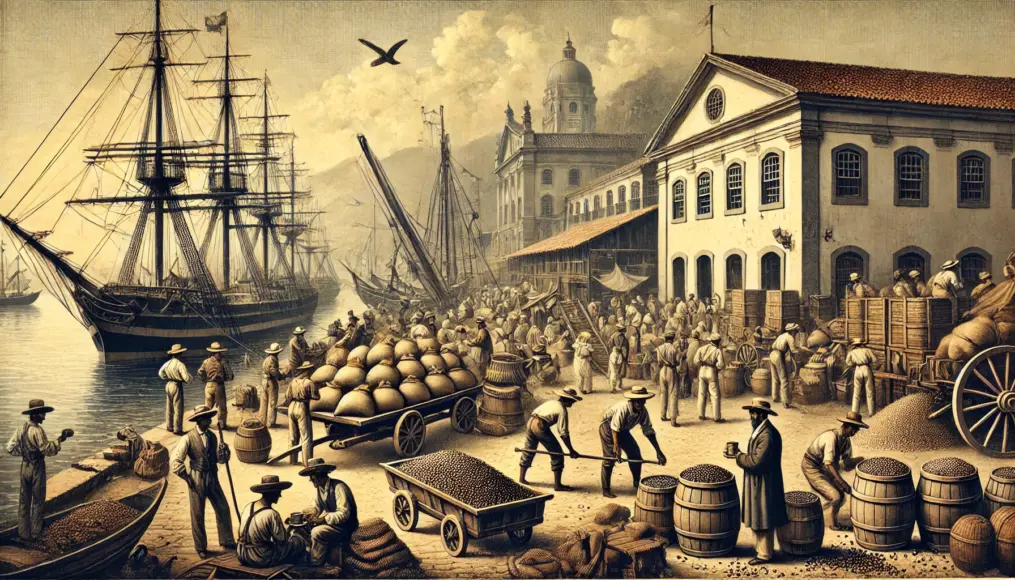

18世紀のポルトガル統治下でのコーヒー産業の発展

ブラジルで最初にコーヒーが植えられたのは1727年。

フランス領ギアナから持ち込まれたコーヒーの苗木がリオデジャネイロ周辺で栽培されたのが始まりだ。

その後、ポルトガル政府の支援もあり、18世紀後半には大規模農園(ファゼンダ)が形成され、ヨーロッパ市場向けの輸出が加速した。

コーヒーの需要が急拡大したことにより、新たな農地開発が次々と行われた。

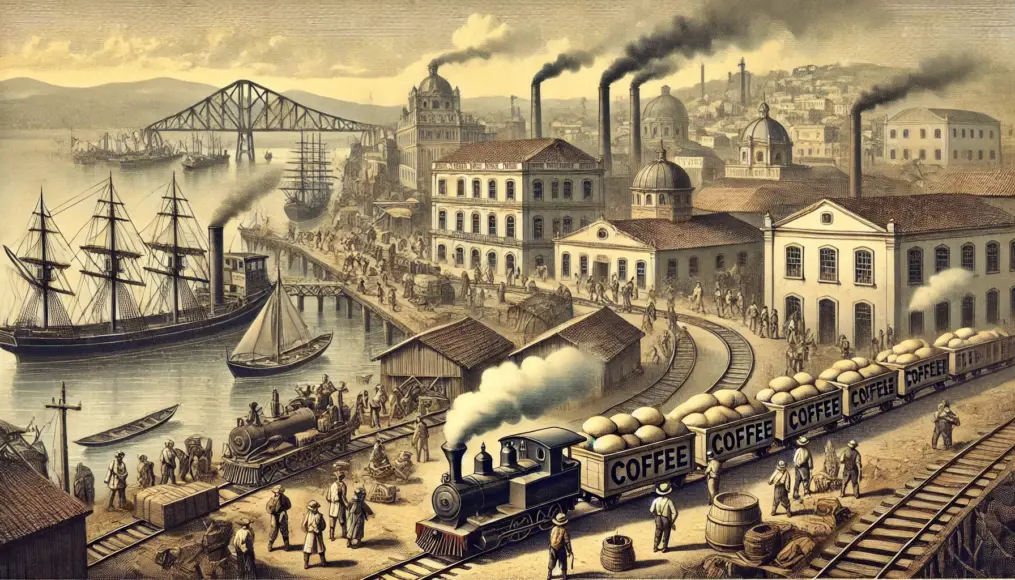

コーヒーが国内経済の中心産業になった理由

19世紀にはブラジル経済におけるコーヒーの重要性が飛躍的に高まった。

豊富な土地資源、労働力の確保(当時は奴隷制度が支えた)、そして鉄道網の発展が成長を支えた。

また、コーヒー価格の高騰期には政府が生産者を支援する政策を展開し、産業の安定化を図った。

こうした戦略により、ブラジルは現在でも世界最大のコーヒー生産国の地位を維持している。

コロンビアとペルーのコーヒー文化の形成

ブラジルが大規模なプランテーションでコーヒー生産を拡大する一方で、コロンビアやペルーは異なる道を歩んだ。

これらの国々では、小規模農園(ファミリー経営)が主流となり、高品質なコーヒーの生産に特化していった。

特にコロンビアのコーヒーは、シングルオリジンとして世界的に評価が高い。

ペルーでは有機栽培や環境に配慮した農法が発展し、サステナブルな生産が根付いている。

小規模農園による生産と独自の発展スタイル

コロンビアでは、19世紀後半にコーヒー生産が本格化したが、大規模農園ではなく家族経営の小規模農園が中心だった。

このため、品質管理が徹底され、独自の発酵や乾燥工程が発達した。

コロンビアコーヒーは、甘みと酸味のバランスが取れた豊かな風味が特徴だ。

近年ではスペシャルティコーヒーの生産も盛んになり、世界市場での競争力を高めている。

アンデス山脈が生み出すコーヒーの特徴

ペルーでは、標高1,500〜2,000メートルの高地でコーヒーが栽培されており、昼夜の寒暖差が激しい。

この気候条件が、甘みと酸味のバランスが取れたコーヒーを生み出す要因となっている。

また、ペルーのコーヒー農園の多くはオーガニック認証を取得しており、環境に配慮した持続可能な農業が推進されている。

最近では、生産者の育成にも力を入れ、次世代のコーヒー農家が新たな挑戦を続けている。

南米コーヒーの歴史が与えた社会的影響

南米におけるコーヒー産業の発展は、経済だけでなく社会全体にも大きな影響を与えてきた。

19世紀から20世紀にかけて、コーヒーは南米諸国の主要な輸出品となり、国際市場での競争を生み出した。

特にブラジル、コロンビア、ペルーといった国々では、コーヒー栽培が経済の基盤を築く重要な役割を果たした。

都市の発展や労働環境の変化など、多くの社会的な変革を引き起こしてきたのも事実だ。

コーヒーと南米の経済成長の関係

コーヒー産業の拡大は、南米の都市化と経済発展を促した。

ブラジルでは19世紀後半から20世紀初頭にかけて、コーヒーブームが都市部の成長を加速させた。

リオデジャネイロやサンパウロのような都市は、コーヒー輸出を支える貿易拠点として発展し、多くの労働者が移住することとなった。

農村部から都市部への人口移動が進み、都市の経済基盤が大きく変化した。

コーヒーブームがもたらした都市の発展

19世紀のブラジルでは、コーヒーが国の主要産業となり、それに伴い鉄道や港湾の整備が進められた。

リオデジャネイロやサントス港は、コーヒー輸出の拠点として発展し、多くの移民が労働力として流入した。

こうした都市の拡大は、今日のブラジルの経済基盤を築く大きな要因となった。

同時に、地方経済にも影響を与え、農村と都市のつながりが強まることとなった。

大農園経営と労働力の確保の課題

コーヒー栽培が拡大するにつれ、大規模農園(ハシエンダ)が増え、労働力の確保が重要な課題となった。

特に19世紀には、奴隷制度が廃止された後も、ヨーロッパやアジアからの移民労働者がコーヒー農園で働くことが一般的だった。

低賃金の労働環境や過酷な作業条件が社会問題として浮上し、農園経営のあり方が問われるようになった。

現在ではフェアトレードの普及により、労働環境の改善が進んでいるが、まだ課題は残っている。

コーヒーを巡る国際市場の動き

コーヒーの価格は、世界市場の動向に大きく左右される。

19世紀から20世紀にかけて、南米のコーヒー産業は国際市場と密接に結びつき、価格変動の影響を受けてきた。

特に20世紀前半には、世界恐慌の影響でコーヒー価格が暴落し、多くの生産者が打撃を受けた。

市場の不安定さが生産者の生活に与える影響は大きく、政府の介入が求められる場面も多かった。

価格変動と各国のコーヒー政策

コーヒー価格が不安定なため、各国政府は価格調整策を導入してきた。

例えば、1930年代のブラジルでは、政府がコーヒーを大量に買い取ることで価格を維持する政策を実施した。

こうした取り組みは一時的な効果をもたらしたが、長期的には持続可能ではなかった。

市場が世界的に拡大する中で、価格の安定化には新たな仕組みが必要とされた。

近代におけるフェアトレードの重要性

近年では、コーヒー生産者の生活を守るためにフェアトレードの取り組みが進められている。

特にコロンビアやペルーでは、小規模農家がフェアトレード認証を取得し、適正な価格で販売できるような仕組みが確立されつつある。

消費者が意識的にフェアトレード製品を選ぶことが、生産者の生活向上につながる。

国際市場での持続可能な取引が求められる今、フェアトレードの役割はますます重要になっている。

未来の南米コーヒー栽培と持続可能な取り組み

南米のコーヒー産業は、長年にわたって世界の市場を支えてきたが、環境問題や経済の変化に直面している。

持続可能な栽培方法の導入や、新しいビジネスモデルの構築が求められている。

特に気候変動の影響を受ける中で、品質を維持しながら環境と共存する取り組みが進められている。

これからの南米コーヒー産業の未来について、どのような課題と可能性があるのかを探っていこう。

環境への影響とサステナブルな栽培

コーヒー栽培は自然環境に大きな影響を及ぼすため、持続可能な生産方法の確立が急務となっている。

森林伐採の抑制や土壌保全の取り組みが進められ、環境への負荷を減らす工夫が求められている。

一部の生産地では、化学肥料の使用を控え、有機栽培への移行を進めている。

このような動きは、消費者の意識の変化とも連動し、持続可能なコーヒー市場の形成につながっている。

気候変動が与えるコーヒー産業への影響

近年、気候変動による気温上昇や降水量の変化が、コーヒー栽培に深刻な影響を及ぼしている。

特に南米の高地では、適切な気温帯が変化し、生産可能なエリアが縮小するリスクが高まっている。

また、異常気象による病害虫の発生が増加し、生産者にとって大きな課題となっている。

これらの問題を克服するために、耐病性のある品種の開発や栽培技術の向上が進められている。

伝統的な農法と新しい技術の融合

持続可能なコーヒー栽培を実現するためには、伝統的な農法と新しい技術の融合が欠かせない。

例えば、シェードグロウン(木陰栽培)による自然環境の保護が再評価されている。

また、ドローンやAIを活用した精密農業によって、病害の早期発見や水資源の効率的な管理が可能になっている。

これらの技術は、品質を維持しながら環境負荷を軽減する手段として注目されている。

次世代のコーヒー生産者の挑戦

若い世代の農家が、革新的な方法を取り入れながらコーヒー産業の未来を築いている。

これまでの大量生産モデルから、品質重視の生産にシフトする動きも加速している。

新しい経済モデルの導入や、グローバル市場との直接取引が広がりつつある。

このような変化は、コーヒー生産の持続可能性を高める要素となっている。

若手生産者による新しいコーヒー栽培の動き

近年、南米の若手農家の間で、高品質なスペシャルティコーヒーの生産が増えている。

彼らは、環境に配慮しながら独自のブランドを立ち上げ、ダイレクトトレードを活用して世界市場に直接販売している。

これにより、従来の流通経路に頼らず、農家の利益を最大化する仕組みが構築されつつある。

こうした動きは、消費者の意識の変化と相まって、より透明性のあるコーヒー市場を作り出している。

世界市場と地域経済の共存を目指して

南米のコーヒー産業は、グローバル市場と地域経済のバランスを取りながら発展する必要がある。

フェアトレードやサステナブル認証を取得することで、消費者に安心感を提供し、農家の生活向上にもつなげる動きが広がっている。

また、地域の文化や伝統を生かしたコーヒーづくりが、新たな市場価値を生み出している。

これにより、環境への負荷を抑えながらも、持続可能なコーヒー生産が可能となる。

南米コーヒーの歴史が描く壮大な物語

南米のコーヒー栽培は、歴史・文化・経済が交錯する壮大な物語を持つ。

ヨーロッパの植民地政策から始まり、大農園と小規模農園の共存、そして世界市場での確立に至るまで、その歩みは多様で興味深い。

また、環境問題や持続可能な栽培への取り組みが進む現代では、南米のコーヒー産業も新たなステージに入っている。

次世代の生産者たちが、伝統と革新を融合させながら、世界中のコーヒーラバーに最高の一杯を届けようとしている。

南米のコーヒーの歴史について、皆さんはどのエピソードが最も興味深いと感じましたか?

ぜひコメントで教えてください。

Comment