無農薬コーヒー豆に興味を持つ方は多いのではないでしょうか。環境に優しく、健康にも良いとされる無農薬コーヒーは、コーヒー愛好者にとって特別な魅力があります。この記事では、無農薬コーヒー豆の選び方から焙煎法まで、初心者でも簡単に理解できるように詳しく解説していきます。

無農薬コーヒー豆の特徴や、その栽培方法の影響についても触れることで、より深い理解を得ることができるでしょう。さらに、焙煎の楽しみ方や、文化的背景についてもご紹介しますので、ぜひ最後までお楽しみください。

- 無農薬コーヒー豆とは何か、その魅力を解説

- 購入時の選び方とおすすめの購入先

- 焙煎法や文化的背景についての情報

無農薬コーヒー豆とは?その特徴と魅力

無農薬コーヒー豆は、近年多くの人々に注目されています。環境への配慮や健康志向の高まりにより、化学肥料や農薬を使用せずに栽培されたコーヒー豆が求められるようになってきました。この章では、無農薬コーヒー豆の定義や、その栽培方法が味や品質に与える影響について詳しく見ていきます。

無農薬コーヒー豆の定義

無農薬コーヒー豆とは、農薬や化学肥料を使用せずに栽培されたコーヒー豆のことを指します。このような豆は、土壌や水源を汚染せず、環境に優しい栽培方法で育てられています。農薬を使わないことで、豆本来の味わいや風味が引き出されることも魅力の一つです。

無農薬で栽培されたコーヒー豆は、自然の生態系を大切にしながら育成されるため、虫や病気に強い品種が選ばれることが多いです。このような栽培方法は、持続可能な農業を実現するためにも重要な要素となっています。

栽培方法とその影響

無農薬コーヒーの栽培方法は、通常のコーヒー栽培とは異なり、自然の力を最大限に活かすことが求められます。例えば、コンパニオンプランツを利用して害虫を寄せ付けない工夫や、土壌の栄養を保つために有機物を加える技術が用いられます。これにより、豆の品質が向上し、風味豊かなコーヒーが生まれるのです。

また、無農薬で栽培されたコーヒー豆は、化学物質が含まれていないため、飲む人にとっても安心です。健康を気にする方々にとって、無農薬コーヒーは理想的な選択肢となるでしょう。

- 無農薬コーヒー豆は、農薬や化学肥料を使用せずに栽培された豆

- 自然の生態系を大切にし、持続可能な農業を目指す

- 健康志向の人々にとって安心して飲める選択肢

無農薬コーヒー豆の選び方

無農薬コーヒー豆は、健康や環境に配慮した選択肢として人気がありますが、どのように選べば良いのか迷う方も多いでしょう。この章では、品質を見極めるためのポイントや、おすすめの購入先について詳しく解説します。自分に合った無農薬コーヒー豆を見つけるための参考にしてください。

品質を見極めるポイント

無農薬コーヒー豆を選ぶ際は、まずその品質を見極めることが重要です。豆の色や形、香りなどが品質の良し悪しを示す指標となります。例えば、色が均一で艶やかな豆は、新鮮で高品質である可能性が高いです。また、香りが豊かであることも重要なポイントです。焙煎された豆から感じられる香りは、風味にも大きく影響します。

さらに、無農薬であることを証明するための認証マークがあるかどうかも確認しましょう。有機認証を受けた豆は、農薬や化学肥料を使用していないことが証明されています。これにより、安心して購入することができます。

おすすめの購入先

無農薬コーヒー豆を購入する際のおすすめの場所は、専門店やオンラインショップです。特に、コーヒー専門店では、さまざまな種類の無農薬コーヒー豆が揃っており、スタッフから直接アドバイスを受けることもできます。自分の好みに合った豆を見つけやすい環境です。

オンラインショップでも、無農薬コーヒー豆が手軽に購入できるので便利です。レビューや評価を参考にすることで、品質を確認する手助けになります。また、定期的に豆を取り扱っているショップを選ぶと、新鮮な豆を楽しむことができるでしょう。

この記事に興味を持たれた方には、こちらの記事「コーヒー豆の選び方と酸味の魅力を深く知る方法」もおすすめです。コーヒー豆の選び方や酸味の特徴について深く掘り下げており、初心者から上級者まで楽しめる内容になっています。あなたのコーヒーライフをさらに豊かにするヒントが得られることでしょう。

- 豆の色や形、香りが品質を示す重要なポイント

- 有機認証マークを確認して安心して購入する

- 専門店やオンラインショップで自分に合った豆を見つける

焙煎の楽しみ方と無農薬コーヒー

無農薬コーヒー豆の魅力を最大限に引き出すためには、焙煎が欠かせません。焙煎はコーヒーの風味や香りを決定づける重要なプロセスであり、無農薬コーヒー豆の特性を理解することで、より美味しいコーヒーを楽しむことができます。この章では、焙煎の基本と無農薬コーヒー豆に適した焙煎方法について詳しく見ていきましょう。

焙煎の基本

焙煎とは、生のコーヒー豆を熱を加えて香ばしい香りと風味を引き出すプロセスです。この過程において、豆は色が変わり、膨らみ、独特の香りを放つようになります。焙煎の度合いは、浅煎りから深煎りまでさまざまで、豆の種類や個人の好みによって異なります。

焙煎の基本としては、温度管理と時間が重要です。適切な温度で、適切な時間焙煎することで、豆の持つ風味が引き出されます。特に無農薬コーヒー豆は、豆本来の味わいを大切にするため、焙煎の段階で慎重に取り扱うことが求められます。

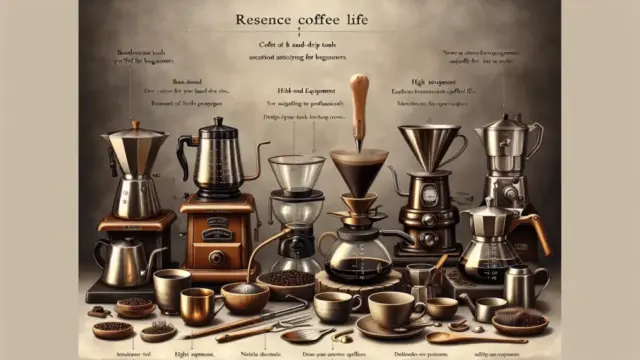

無農薬コーヒー豆の焙煎に適した方法

無農薬コーヒー豆を焙煎する際は、一般的な焙煎方法に加えて、豆の特性を考慮することが大切です。例えば、無農薬コーヒーは通常、風味が豊かであり、甘みや酸味がバランスよく感じられます。そのため、比較的浅めの焙煎が推奨されます。これにより、豆の持つ自然な風味を最大限に引き出すことができます。

また、焙煎器具の選び方も重要です。家庭用の焙煎機やフライパンでも焙煎は可能ですが、温度管理が難しいため、焙煎機を使うことが理想的です。焙煎の際は、豆の色や香りに注意を払いながら、好みの焙煎度を見つけていきましょう。

この記事を読んで、さらにコーヒーの魅力を深めたい方には、こちらの記事「自宅で楽しむコーヒーの自家焙煎!豆選びから焙煎技術まで徹底解説」もおすすめです。自家焙煎の基本から応用まで幅広くカバーされており、初心者でも楽しめる内容となっています。自宅でのコーヒー体験をより豊かにするためのヒントが満載です。

- 焙煎はコーヒーの風味を決定づける重要なプロセス

- 無農薬コーヒー豆は浅煎りが推奨される

- 適切な焙煎器具を使って温度管理を行うことが大切

文化と無農薬コーヒーの関係

無農薬コーヒーは、環境への配慮や健康志向が高まる中で、世界中で注目されるようになりました。コーヒー文化は各国で異なり、無農薬コーヒーに対する認識や普及状況も様々です。この章では、世界の無農薬コーヒー文化と、日本における無農薬コーヒーの普及について詳しく探っていきます。

世界の無農薬コーヒー文化

世界中の多くの国では、無農薬コーヒーが重要な役割を果たしています。特に、南米やアフリカでは、小規模農家が無農薬でコーヒーを栽培し、地域の経済を支える存在となっています。これらの地域では、持続可能な農業が推進されており、無農薬コーヒーはその象徴とも言えます。

また、無農薬コーヒーは、環境保護や健康を重視する消費者のニーズに応える形で、世界的に人気を集めています。多くのカフェやレストランが無農薬コーヒーを取り入れ、メニューの一部として提供することで、消費者の選択肢を広げています。

日本における無農薬コーヒーの普及

日本でも、無農薬コーヒーへの関心が高まっています。カフェや専門店では、無農薬コーヒー豆を使ったドリンクが提供され、消費者の健康意識に応える形で人気を博しています。さらに、無農薬コーヒーの魅力を伝えるイベントやワークショップも増えており、多くの人々がその楽しさを体験しています。

また、無農薬コーヒーを取り扱うオンラインショップも増えており、手軽に購入できる環境が整いつつあります。これにより、自宅でも無農薬コーヒーを楽しむことができるようになり、普及が進んでいるのです。

- 南米やアフリカでは無農薬コーヒーが地域経済を支える

- 環境保護や健康志向から無農薬コーヒーの需要が増加

- 日本でも無農薬コーヒーの人気が高まり、イベントやオンラインショップが充実

まとめ

無農薬コーヒー豆は、環境に優しく、健康にも配慮された選択肢として、多くの人々に支持されています。この記事では、無農薬コーヒー豆の特徴や選び方、焙煎方法、文化的背景について詳しく解説してきました。無農薬コーヒーはその風味が豊かで、豆本来の味を楽しむことができるため、コーヒー愛好者にとって魅力的な選択肢です。

無農薬コーヒー豆を選ぶ際は、品質を見極めるポイントや信頼できる購入先を確認することが大切です。また、焙煎方法を工夫することで、より美味しいコーヒーを楽しむことができます。これからも無農薬コーヒーの素晴らしさを実感しながら、日々のコーヒーライフを充実させていきましょう。

- 無農薬コーヒー豆は、環境や健康に良い選択肢

- 品質を見極めることが、美味しいコーヒーの第一歩

- 焙煎方法を工夫することで、豆本来の風味を楽しむ

無農薬コーヒー豆を取り入れて、あなたの日常に特別なひとときを加えてみてください。ぜひ、あなたの感想や体験をコメントで教えてくださいね!

Comment