「なんだか最近、コーヒーの味が物足りない」

そんな風に感じたことはないだろうか?

もしあなたが本当に“おいしい一杯”を求めるなら、市販の焙煎豆に頼るだけでは限界がある。

答えは、もっとシンプルで、もっと楽しいところにある。

それが「生豆を選んで、自分で焙煎する」ことだ。

この記事では、初心者でも安心して始められる家庭焙煎のノウハウを一から丁寧に紹介していく。

自分で豆を選び、自分の手で焼き、自分の味を見つける。

その体験は、きっとコーヒーへの愛を何倍にも深めてくれるはずだ。

- 良質な生豆を見分けるためのポイントと選び方のコツ

- 初心者でも失敗しにくい焙煎手順と必要な道具

- 焙煎後の豆の保存方法と風味を維持する秘訣

- 香りと味の違いを楽しむための焙煎度別アプローチ

生豆の基礎知識と選び方

コーヒーを自分で焙煎するなら、まず知っておきたいのが「生豆(なままめ)」の基礎知識だ。

焙煎済みの豆とは異なり、生豆はまだ焙煎されていない状態のコーヒー豆で、香りも風味もまだ眠ったままである。

この段階でどんな豆を選ぶかによって、仕上がりの味や香りが大きく変わるからこそ、選び方にはしっかりこだわりたい。

生豆の特徴と市販豆との違い

まず、生豆と市販の焙煎済み豆との違いを明確にしておこう。

生豆は水分を多く含み、見た目にも青みがかった緑色をしている。

風味の変化が起こっていないぶん、保存性が高く、酸化や劣化の進行が非常にゆるやかだ。

対して焙煎豆は、焙煎直後から酸化が始まり、時間が経つごとに香りや風味が失われていく。

生豆の特徴を知ることで、なぜ「自家焙煎」が味と鮮度の面で優れているのか、その理由が理解できる。

焙煎する直前まで生豆の状態で保管できるため、自分のタイミングで最高の一杯を作ることができるわけだ。

- 生豆は長期保存が可能で、酸化しにくい

- 見た目は緑がかっており、香りはまだ控えめ

- 焙煎のタイミングを自分でコントロールできる

コーヒーを「自分で創る」という体験は、この生豆選びからすでに始まっている。

どの豆を選ぶかが、その後のすべてを決めるといっても過言ではない。

良質な生豆の見分け方とおすすめ品種

では、良質な生豆はどのようにして見分ければいいのか?

答えは見た目・香り・感触の3つにある。

まずは粒が均一で、欠けや割れが少ないこと。

次にカビ臭や異臭がなく、ほんのり甘みを含んだ穀物系の香りがあること。

そして、触ったときに適度な硬さと重みがあることが重要だ。

また、初心者におすすめしたいのはエチオピア産のナチュラル精製豆や、グアテマラ産のウォッシュド豆。

これらは個性が際立ちつつも扱いやすく、家庭焙煎の魅力を存分に体験できる品種である。

- 豆のサイズがそろっているかをチェック

- 異臭がないか確認し、自然な香りを感じ取る

- しっかりと重みがあり、手触りがざらついていないものを選ぶ

品種や精製方法ごとの違いを知ることで、選ぶ楽しさも増していく。

コーヒーの奥深さは、こうした小さなこだわりの積み重ねに宿っている。

自宅焙煎の基本ステップ

生豆を手に入れたら、次は実際に焙煎を行うステップに進もう。

家庭での焙煎は、シンプルながらも奥深く、香り立つコーヒーの世界へとあなたを導いてくれる。

ここでは、初心者でも失敗しにくい基本の焙煎手順と、最低限揃えておきたい道具について紹介する。

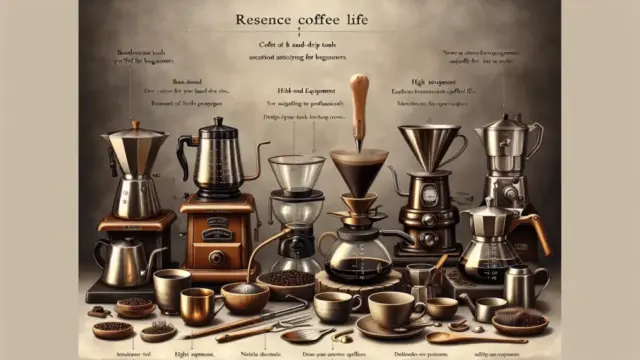

焙煎前の準備と必要な道具

まずは、焙煎に必要な準備を整えるところから始めよう。

家庭で手軽に始めたいなら、以下のような道具を用意するだけで十分だ。

- 小型の手網ロースター(またはフライパンでも代用可)

- カセットコンロやIHヒーターなどの熱源

- 冷却用のザルまたはステンレストレイ

- 軍手や耐熱手袋(やけど防止のため)

- タイマーとメモ帳(焙煎記録用)

さらに換気扇の下など、煙がこもらない場所で行うのが鉄則だ。

準備が整ったら、いよいよ火を入れていく時間が始まる。

焙煎の工程と焼き加減のコントロール

焙煎は、火にかける時間と温度の管理がすべてと言っていい。

火にかけ始めてから数分で、豆が膨らみ始め「パチッ」という音(1ハゼ)が鳴る。

そこからさらに加熱を続けると、もう一段階の「パチパチ」という音(2ハゼ)が訪れる。

このタイミングこそが、焙煎度を決定づける重要な分岐点となる。

焙煎度は大きく以下のように分類される。

- ライトロースト(1ハゼ直後):酸味が立ち、軽やかな印象

- ミディアム〜シティロースト(1〜2ハゼの間):バランスが良く、香り豊か

- フルシティ〜フレンチロースト(2ハゼ後半〜終了):苦味が強く、コク深い味わい

自分の好みに合った焙煎度を探るには、記録を取りながら少しずつ調整していくのが一番だ。

焦がさず、焼きすぎず。

香りのピークを見極める感覚を、焙煎を繰り返す中で磨いていこう。

焙煎後の保存と風味管理

せっかく丁寧に焙煎した豆も、保存方法を誤れば一気に風味が劣化してしまう。

家庭焙煎では「焼いたあとの管理」が品質の要であり、美味しさを長持ちさせるカギとなる。

ここでは、焙煎直後から保存までの一連の流れと、それぞれの注意点について解説する。

焙煎直後の豆の扱い方と熟成期間

焙煎が終わったら、まず「冷却」が重要だ。

熱を持ったままの豆を放置すると、余熱で焼きすぎてしまい、風味が崩れてしまう。

すばやく冷やすためには、金属トレーやザルに広げ、風を当てるのが効果的である。

さらに、焙煎直後の豆はガス(二酸化炭素)を放出し続けるため、すぐに密閉してしまうのはNGだ。

焙煎後12〜24時間ほど「ガス抜き」を行い、その後に保存容器へ移すのが基本となる。

- 焙煎直後は余熱を早く逃がすことが最優先

- 冷却後は密閉せず、空気が通る容器で12〜24時間ガスを抜く

- 熟成を経て味が落ち着くのは、焙煎後2〜3日が目安

この「ガス抜き」と「熟成」のプロセスを丁寧に行うことで、香りの輪郭がより明確になり、雑味の少ないクリアな味わいが引き出される。

保存容器と保管環境が味に与える影響

保存において最も避けるべきは「酸素・光・湿気・熱」の4つだ。

これらを遠ざけることで、焙煎豆の劣化を防ぎ、香りと風味をより長く保つことができる。

理想的な保存容器は、遮光性があり、密閉力の高いもの。

コーヒー専用キャニスターや、脱気弁付きの袋も効果的だ。

また、直射日光の当たらない涼しい場所、できれば常温〜15℃前後での保管が望ましい。

- 酸素、光、湿度、熱の4つを避けるのが基本

- 遮光性・密閉性のある保存容器を選ぶ

- 冷蔵庫保管は避け、一定温度の場所に保つ

コーヒー豆は、生鮮食品と同じように「鮮度の管理」が品質を左右する。

焙煎が終わってからが、本当の勝負なのだ。

より深く楽しむ家庭焙煎ライフ

家庭焙煎の魅力は「焼くこと」そのものにとどまらない。

その先には、香りや味の微細な変化を感じ取る楽しさがあり、自分の好みを突き詰めていく深い体験が待っている。

ここでは、焙煎後の豆をどう楽しむか、そして自分だけの味をどう見つけていくかについて紹介する。

焙煎によって変化する香りと味の観察ポイント

焙煎度が変われば、香りも味もまったく異なる顔を見せる。

浅煎りはフルーティで華やか、深煎りはビターで重厚といったように、その違いを嗅覚と味覚で楽しめるのが家庭焙煎の醍醐味だ。

豆の香りは「乾いた状態」「挽いた直後」「抽出中」「飲んだとき」で全く表情を変える。

それぞれの段階での変化を意識して観察してみよう。

- 焙煎後の豆は時間と共に香りが熟成されていく

- 粉に挽いた瞬間の香りは最も鮮烈で個性が際立つ

- 抽出時のアロマと口に含んだときの味の変化にも注目する

五感を使ってコーヒーに向き合えば、日々の一杯がより豊かなものに変わっていく。

家庭焙煎とは、味覚を育てる時間そのものなのだ。

自分好みの焙煎度を探るコツと記録術

焙煎は「再現」が難しい作業だからこそ、記録がものを言う。

温度、時間、火力、豆の種類、その日の天候まで、細かくメモを残すことで、徐々に理想の味に近づいていく。

記録はノートでもアプリでもOK。

自分なりの評価軸をつくり、飲んだ印象も忘れずに書き留めておこう。

次に活かすためには「感覚の言語化」が非常に役立つ。

- 焙煎時の温度や時間を毎回記録する習慣を持つ

- 飲んだ感想や香りの特徴も併せてメモしておく

- 好みの傾向が見えてきたら、そこから調整を重ねていく

こうして蓄積された記録は、自分だけの「味の地図」となる。

焙煎の技術も、味覚も、時間をかけて育てていこう。

まとめ:自分で焼くからこそ味わえる、コーヒーの本当の魅力

コーヒーは、淹れるだけでも奥深いが、焙煎から関わることでその世界は一変する。

生豆の選定から焙煎、保存、そして味わい方に至るまで、一連のプロセスを自分の手で体験することで、コーヒーは「飲み物」から「人生の楽しみ」へと変わっていく。

ほんの少しの知識と手間で、あなたの毎日の一杯は驚くほど豊かになる。

- 生豆の選び方と焙煎の仕方で風味は大きく変わる

- 焙煎後の管理がコーヒーの味を左右する重要な要素となる

- 香りや味の変化を五感で楽しむことが、家庭焙煎の醍醐味

- 記録と観察を繰り返すことで、理想の味に近づいていける

あなたも、世界にひとつだけの「自分好みのコーヒー」を見つけてみませんか?

感想や質問など、コメントでぜひシェアしてください。

Comment